自動車メーカーやサプライヤーの現場では、略語や横文字の専門用語が大量に飛び交います。

本記事では、実際のメール・資料・会議で頻出する用語を、新入社員の方々にもわかりやすく理解してもらえるよう、図解などを活用してカテゴリー別に一覧でまとめました。

トヨタ系メーカー勤務10年。設計開発5年+営業5年の経験をもとに、製造業・自動車業界の基礎知識を、新入社員の方々にも分かりやすいように解説しています。

教科書的な意味だけではなく、現場でよく”使われる表現”や、”どんな場面で登場するか”も補足しているので、辞書代わりにご活用ください。

カテゴリー別は、こちらの見出しをクリックするとジャンプします

電動化・パワートレイン関連用語

安全・運転支援・自動運転関連用語

車体・構造・内装・電装部品の用語

設計開発・生産技術・加工材料の用語

調達・サプライチェーン・物流・コストの用語

品質管理・規格・法規制・環境対応の用語

業界トレンド・ビジネスモデルの用語

必要に応じて最新情報を反映しながらアップデートしていきます。

また、よければこちらも併せてご覧ください。

電動化・パワートレイン関連用語

BEV

Battery Electric Vehicle(電気自動車)の略で、外部からの給電のみで走行する車種のこと。排ガス規制の観点から注目を集めている。従来の自動車メーカーではなく、TeslaやBYDなど新興の自動車メーカーが大きく台頭してきている。

FCEV

Fuel Cell Electric Vehicle(燃料電池自動車)の略で、水素タンクに貯められた「水素」と大気中の「酸素」を燃料電池で反応させて、その発生したエネルギーで走行する車種のこと。水のみを排出することから、究極のエコカーとも呼ばれる。

HEV

Hybrid Electric Vehicle(ハイブリッド自動車)の略で、主動力のエンジンとサブ動力のモーターで走行する車種のこと。走行シーンによって動力源を切り替えることで、燃費の良い走行が可能になっている。1997年に世界初の量産型HEVであるプリウスが発売されたことで、爆発的に普及した。

PHEV

Plug-in Hybrid Electric Vehicle(プラグインハイブリッド自動車)の略で、ガソリンタンクと外部からの給電バッテリーの2つを搭載している車種のこと。HEVと異なる点は、外部からの充電した電力のみでも走行が可能であること。

ZEV

Zero Emission Vehicleの略で、PHEV・BEV・FCEVのような排気ガスを出さない車種のこと。

安全・運転支援・自動運転関連用語

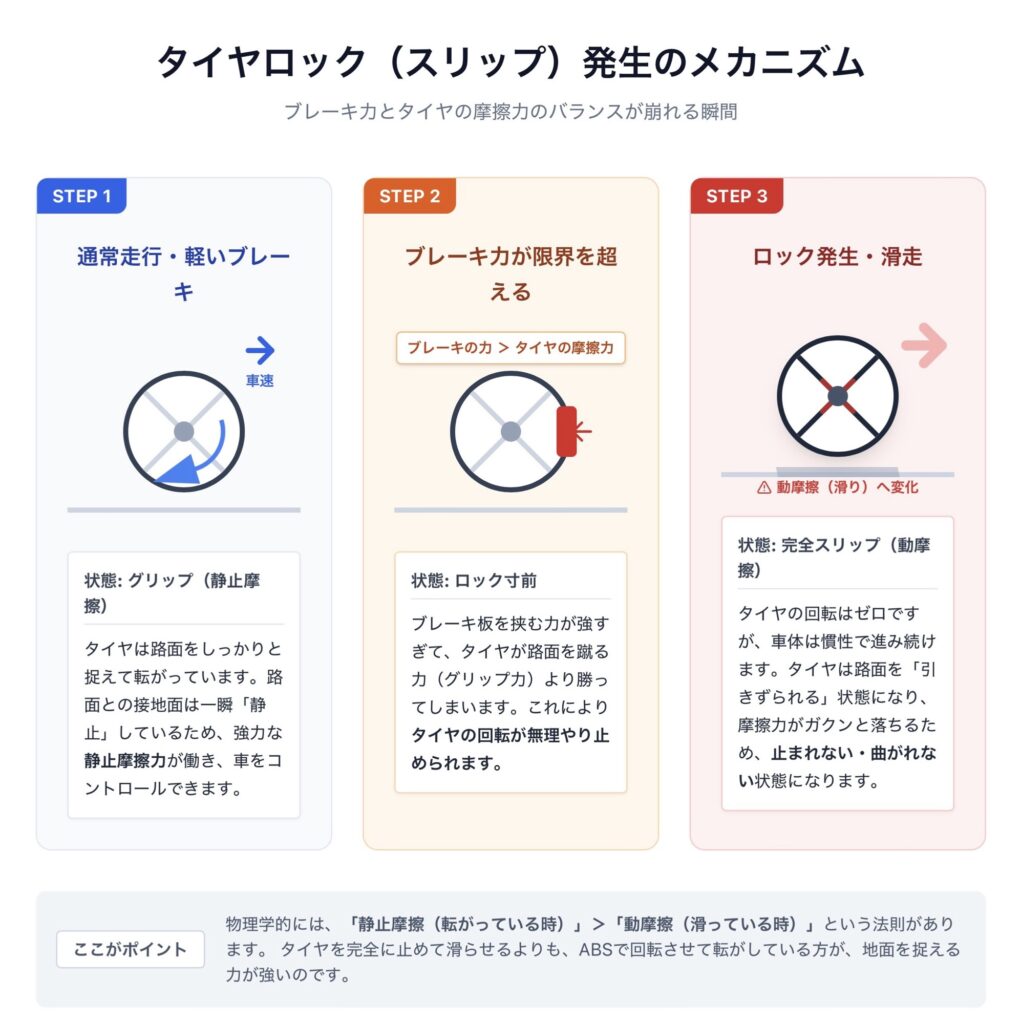

ABS

Anti-lock Braking Systemの略で、急ブレーキをかけた際に、タイヤのロック(スリップに繋がる)を防ぐためのシステムのこと。急ブレーキをかけるとタイヤの回転が止められ、地面との摩擦が静止摩擦から動摩擦に切り替わることで、スリップが発生する。

AEBS

Advanced Emergency Braking System(衝突被害軽減ブレーキ)の略で、センサーで前方の障害物や車両を検知した際に、自動でブレーキをかけて衝突を回避または被害を軽減するためのシステムのこと。

ACC

Adaptive Cruise Control(車間距離制御装置)の略で、アクセルやブレーキを自動でコントロールし、車間距離を一定に保つためのシステムのこと。

ADAS

Advanced Driver Assistance System(先進運転支援システム)の略で、ドライバーの運転をアシストするシステムの総称のこと。例えば、AEBS(衝突被害軽減ブレーキ)や、車線逸脱警報などが該当する。

AFS

Adaptive Front-lighting Systemの略で、カーブや交差点に差し掛かった際、ハンドル操作と連動して進行方向を照らす、視界支援システムのこと。

DMS

Driver Monitoring System(ドライバー監視システム)の略で、車内カメラによってドライバーの運転状態を監視し、わき見運転や居眠り運転などの危険運転防止をすることができるシステムのこと。

LiDAR

Light Detection and Rangingの略で、レーザー光を使用して周辺の物体との距離感を3Dで検知する、リモートセンシング技術のこと。デンソーが産業用途で開発中。

OTA

Over The Airの略で、無線を通じて車載ソフトウェアの自動更新ができる仕組みのこと。

TPMS

Tire Pressure Monitoring Systemの略で、タイヤ空気圧センサーをタイヤに取り付け、低空気圧になった場合にドライバーに異常を知らせることができるシステムのこと。

車体・構造・内装・電装部品の用語

インバーター装置

バッテリーからの直流電力を交流電力に変換し、モーターを駆動させるための装置のこと。バッテリーに蓄えられた電力を平滑コンデンサ(DCリンクコンデンサ)で整え、それをインバーター回路で交流に変換することで、モーターを駆動させることができる。

エアロパーツ

スポーツカーなどの車のボディ外部に取り付けられている、空気力学を利用して走行安定性や操縦性の向上、空気抵抗の低減などの効果を狙った部品のこと。

オルタネーター

エンジンのエネルギーを使用する発電機のことで、バッテリーに充電された電力はエンジンの始動やウィンドウの開閉に使われる。

回生

モーターの回転数が高い状態から減速した際に発生する電力のこと。EVでは回生を活用することで、航続距離の伸長が期待できる。

可変圧縮比エンジン

日産の開発した、燃費とエンジン出力をコントロールする圧縮比というパラメータを自由に切り替えることで、低燃費・高出力が期待できるエンジンのこと。

ギア

トランスミッションを構成する歯車のことで、ギアの組み合わせを変えることで、エンジンの回転数やトルク(回転力)をコントロールすることができる。

コンソールボックス

運転席と助手席の間に設けられたドリンクホルダー・小物入れのこと。

サスペンション

路面の凹凸からの振動を和らげる役割を持つ、タイヤの上に搭載されている部品のこと。スプリングとショックアブソーバーから成る。

シフトバイワイヤ

シフトレバーでの操作を、電気信号でトランスミッションに伝えるシステムのこと。

ショックアブソーバー

走行時の衝撃を吸収し、振動を軽減させるための部品のこと。ダンパーとも呼ばれる。KYBが世界シェアトップクラス。

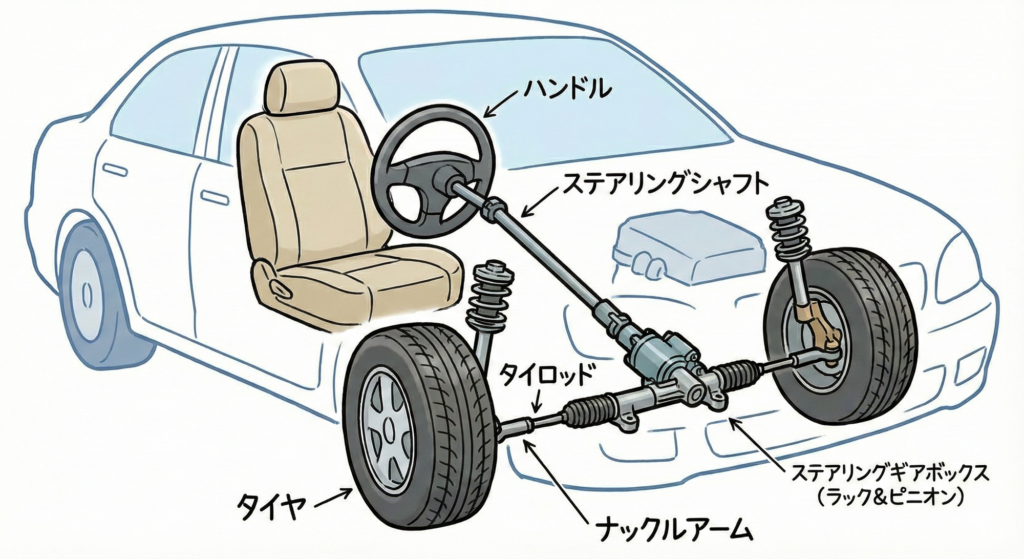

ステアリング

ハンドルの回転をタイヤに伝える部品のことで、ハンドル・ステアリングシャフト(ステアリングコラム)・ステアリングギアボックス(ラック&ピニオン)・タイロッド・ナックルアームといった複数のパーツから構成されている。

ステアバイワイヤ

ハンドルの回転を、従来の物理的な接触ではなく、電気信号でタイヤに伝えるステアリングシステムのこと。

電動油圧ブレーキ

ブレーキに必要な油圧を、モーターで生み出すシステムのこと。HEVを中心に搭載が進んでいる。

トランスミッション

モーターの回転数を適正な回転数まで下げる装置で、変速機とも呼ぶ。トランスミッション・モーター・インバーターを合わせたユニットは「e-Axle」と呼ばれる。

スパークプラグ

ガソリンを燃焼させるための着火の役割を果たす部品で、点火プラグとも呼ばれる。

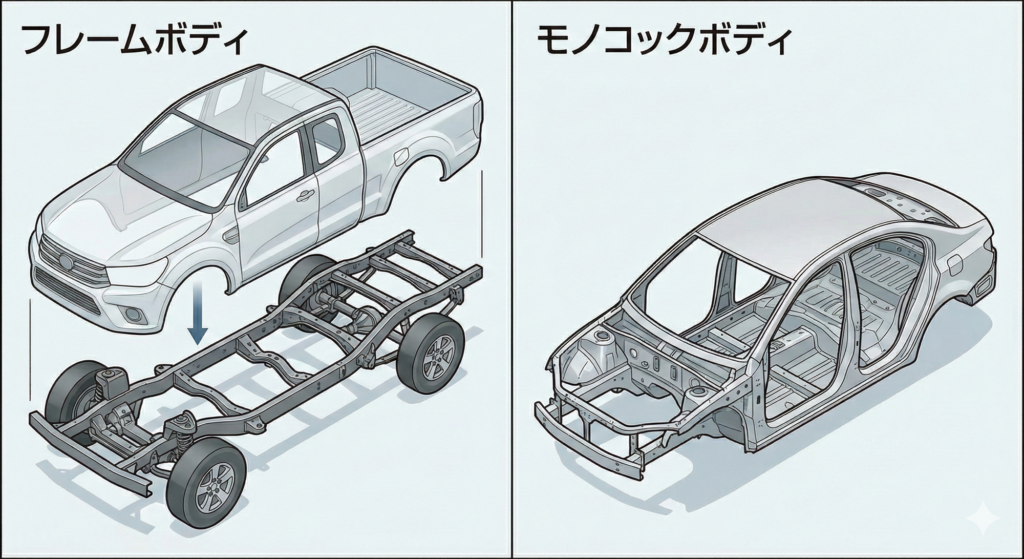

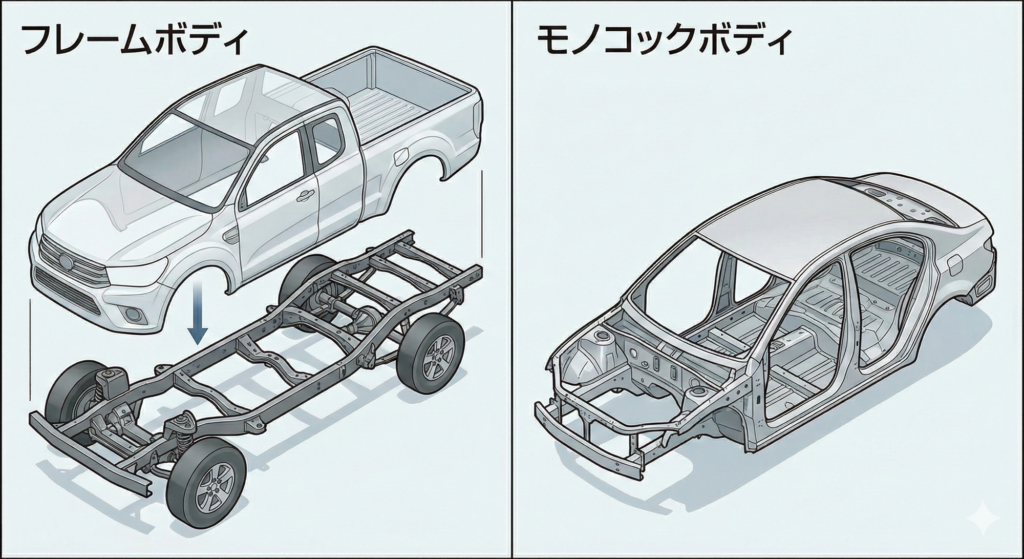

モノコックボディ

車体のフレームを1つの殻のように構成したボディ構造のこと。フレームとボディが一体化しており、軽量で室内空間を広く取れるというメリットがあるため、現在ではオフロードカーを除くほとんどの車種に適用されている。

パワーコントロールユニット

インバーター・昇降圧コンバーター・DC-DCコンバーターを組み合わせたユニットのこと。モーターの駆動やバッテリーへの電力回生を最適に制御する役割を持つ。

パワートレイン

エンジンやモーターの動力をタイヤの回転に繋げるための、トランスミッション・プロペラシャフト・ディファレンシャルギア・ドライブシャフトなどをまとめた駆動系部品全体のこと。

プラットフォーム

自動車のフレームと、パワートレインユニット・サスペンション・ステアリング等をまとめたもの。車種ごとに共通のプラットフォームを採用することで、開発コストや製造コストの削減が可能になる。

フレームボディ

ハシゴ状のフレームの上にエンジンやシートなどを搭載するボディ構造のこと。モノコックボディと比較すると、頑丈だが重量が重く燃費が悪いというデメリットがあるため、現在ではランドクルーザーのようなオフロードSUVにのみ使用されている。

ラジエーター

フロントのナンバープレートの裏付近に取付けられている、車のエンジンを冷却するための部品の1つ。車の走行時に受ける風によりラジエーター内の冷却水が冷やされ、その冷却水がエンジン周りの配管を循環することで、エンジンの温度を下げることができる。

リーンバーンエンジン

マツダの開発したエンジン。通常より少ないガソリンの量で運動エネルギーを生み出すことができる。

ワイヤーハーネス

電気信号や電力を車内の様々な部品に伝達する電線状の部品のこと。矢崎総業や住友電工(住友電装)がトップシェア。

設計開発・生産技術・加工材料の用語

BOM

Bill Of Material(部品表もしくは部品構成表)の略で、車種ごとにどの部品が使用されているかをまとめたデータベースのこと。調達計画や原価計画に使用される。

CFRP

Carbon Fiber Reinforced Plastics(炭素繊維強化プラスチック)の略で、軽さと強度を兼ね備えた素材のため、自動車のフードやルーフなどに採用されている。

幾何公差

寸法誤差を許容する寸法公差とは異なり、「形状」に対して許容される誤差の範囲のこと。平行度や同軸度などが挙げられる。

工程変更

生産工程が変更になることで、仕入先変更、工場変更、ライン変更などのパターンがある。

高炉材

鉄鉱石を高炉で融解して作られた鋼材のこと。一方で、スクラップなどからリサイクルされた鋼材のことは電炉材と呼ぶ。

寸法公差

部品の設計寸法に対して許容される誤差の範囲のこと。図面上では「±0.2」といった表記がされる。

設計変更

図面に何かしらの変更を加えることで、品番そのものが変更になるメジャー設変と、品番の末尾に付与されている符号のみが変更になるマイナー設変の2つに分けられる。

法規制への対応や、公差の緩和などのために行われる。

ダイキャスト

溶解した金属を、高圧で金型に一気に押し込んで成形する加工方法のこと。アルミ部品に使われることが多く、薄肉・高精度な部品を大量生産できるのが特徴。

一般的な鋳造よりも設備投資コストは高いものの、量産効果が出やすいため、自動車のエンジン部品やトランスミッションケースなどで広く用いられている。

鍛造

金属材料を固体のまま圧力をかけて塑性変形させる加工方法のこと。高温の条件下で行う熱間鍛造と、常温で行う冷間鍛造がある。

鋳造

溶解した金属を鋳型に流し込み、冷やして固めることで部品を成形する加工方法の総称。重力だけで金属を流し込む「重力鋳造」や、圧力をかける「ダイキャスト」などの方式があり、複雑な形状の部品を一体で作れるのがメリット。

電着塗装

塗装したい部品を水溶性塗料の中に漬け、電気を流すことで塗料を付着させる、表面処理方法の1つ。

電炉材

鉄スクラップを電気炉で融解して作られた鋼材のこと。環境対策の観点から、欧米を中心に活用が進められている。

プレス

板状の鋼材を、金型と金型で挟むようにして塑性変形をさせる加工方法のこと。

溶接

金属部品同士の接合方法の1つで、高電圧を使用するスポット溶接や、レーザー照射を使用するレーザー溶接などがある。

調達・サプライチェーン・物流・コストの用語

BCP

Business Continuity Plan(事業継続計画)の略で、地震や水害で工場が止まった場合に「どの工場で代替生産するか」「どのサプライヤーから代替調達するか」などを事前に決めた対策案のこと。

実務でのポイント:

毎年OEM から BCP の提出を求められる場合がほとんど。それを受け、サプライヤー側では営業・調達・生産管理が協力してBCPを作り込む。

CKD

Complete Knock Downの略で、部品単位で輸出し、現地でボデー溶接・塗装・組立を行うこと。

EDI

Electronic Data Interchange(電子データ交換)の略で、自動車メーカーとサプライヤー間での受発注に使用されているシステムのこと。受信したデータをもとにかんばんが発行され、サプライヤーは表記された品番・数量・納期をもとに出荷作業を行う。

HSコード

国際貿易で使用される商品の世界共通の分類番号のこと。輸出入されるすべての商品が、この統一された体系に基づいて分類され、それに基づき適用される関税率などが決定される。

LOI

Letter Of Intent(基本合意書)の略で、サプライヤーが正式に採用されたことを示す書類のこと。これを受けてサプライヤーは量産に向けた生産準備を行う。

M/L

Maker Layoutの略で、自動車メーカーが、自動車の製造に必要な各部品をどのサプライヤー(部品メーカーなど)に発注するかを決定すること。また、現行どのサプライヤーに発注しているかを指す場合もある。

RFQ

Request For Quotation(見積依頼)の略で、これを受けたサプライヤーは見積を提出することができるようになる。コンペのような形で、複数のサプライヤーに同一製品のRFQを出されることが多い。

原価企画

目標原価を達成するための、開発・設計段階での原価低減活動のこと。自動車業界では、新車企画の初期段階から「販売価格」「必要利益」から逆算して部品ごとの目標原価を設定し、設計・購買・生産技術が協力してコストを詰めていく。

実務でのポイント:

単なる値引き交渉ではなく、「設計変更」「材料の見直し」「工程改善」など、モノづくり全体を見て原価を作り込むことが重要。

合理化

定期的に実施される、自動車メーカーからサプライヤーへの部品価格の引き下げ依頼のこと。従来は原価低減活動の一環として行われていたが、現在では材料価格や労務費の高騰を背景に、サプライヤーから値上げ交渉をされるケースが多い。

スライド納入

自動車メーカーのラインが設備トラブルなどで停止した際に、当該工場での部品の在庫過多を避けるため、サプライヤーに対して納入便を後ろ倒しにしてもらうこと。

ミルクラン

自動車メーカーが自社便を設定し、各サプライヤーを巡回して部品を引き取りにくる納入方法のこと。

メリットとデメリット:

サプライヤー側が個別にトラックを手配するよりも、積載効率が上がり物流コストを抑えやすいというメリットがあるが、一方でメーカーの便スケジュールに合わせる必要があるというデメリットもある。

ランダウン

グローバルで見た部品の総在庫量のことで、国内・海外拠点での在庫だけではなく、現在輸送中のものも全て含めた在庫を指す。

品質管理・規格・法規制・環境対応の用語

CAFE規制

Corporate Average Fuel Efficiency(企業別平均燃費基準)に基づき、環境に配慮した車の生産を促進する欧州の規制のこと。車種別ではなくメーカー別で判断されるため、特定の車種が燃費基準を満たしていなくても、他の低燃費の車種でカバーすることができる。基準を超過したメーカーは罰金が課せられる。

CBAM

Carbon Border Adjustment Mechanism(炭素国境調整措置)の略で、EU(欧州連合)が地球温暖化対策の一環として導入した、輸入品に対する事実上の「炭素税」のような制度のこと。

ELV指令

End-of-Life Vehicles(使用済み自動車) 指令の略で、廃棄自動車のリサイクルを促進するために定められたEU(欧州連合)の指令のこと。

IATF16949

ISO9001に、自動車に特化した項目を加えた、自動車業界特有の品質向上マネジメントシステム規格のこと。

IMDS

International Material Data System(国際材料データシステム)の略で、主に自動車産業で使用される材料に関する情報を管理・共有するためのオンラインデータベースのこと。

ISO9001

サービスや製品の質を保ち、顧客満足度を高めことが定められた国際規格のこと。

ISO14001

企業活動において、環境への負荷を最小限に抑える努力義務が定められた国際規格のこと。

ISO26262

自動車に搭載する電子システムについて、安全・機能の観点から定められた国際規格のこと。

JIS

Japanese Industrial Standardsの略で、日本産業規格のこと。

NCAP

New Car Assessment Program(新車アセスメントプログラム)の略で、自動車の安全性能を評価する国際的な取り組みのこと。消費者が新車購入時に安全性を考慮できるよう、客観的な評価結果を公開しており、ヨーロッパやアメリカなどさまざまな国・地域で行われている。

PPAP

Production Part Approval Process(生産部品承認プロセス)の略で、新しく生産される部品が 設計要求や品質基準を満たしていることを確認・承認するための手続きのこと。

ppm

parts per million(100万分の1)の略で、主に品質不具合の発生率を表す際に使われる単位のこと。

REACH規制

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals(化学物質の登録・評価・認可・制限)規制の略で、化学物質の安全な使用を確保するために施行されている、EU(欧州連合)の総合的な化学物質規制のこと。

RoHS指令

Restriction of Hazardous Substances Directive(特定有害物質使用制限指令)の略で、電気・電子機器への特定有害物質の使用制限を定めたEUの指令のこと。自動車そのものは適用対象外だが、カーナビやセンサー、ワイヤーハーネスなどの電気・電子機器は対象に含まれるため、業界として対策が必要になっている。

WP29

自動車基準調和世界フォーラムという、自動車の安全基準や環境基準の国際的調和などを目的に1952年に設立された組織のこと。

コンフリクトミネラル

紛争地域において、武装勢力が採掘や取引を通じて資金を得る鉱物資源のことで、紛争鉱物とも呼ばれる。現在ではアフリカのコンゴ民主共和国およびその周辺国で採掘されており、深刻な人権侵害が国際的な問題となっている。

業界トレンド・ビジネスモデルの用語

CASE

「Connected(コネクテッド)」「Autonomous(自動運転)」「Shared & Services(シェアリング・サービス)」「Electric(電動化)」の頭文字をとった、自動車業界の大きな変化を表すキーワードのこと。

クルマそのものを売るだけでなく、通信・自動運転技術・シェアリングサービス・電動化を組み合わせて、新しいビジネスモデルをつくっていく流れを指し、経営戦略や中期計画の資料では、「CASE への対応」「CASE 時代の競争力」といった形で使われることが多い。

MaaS

MaaS は「Mobility as a Service」の略で、移動手段そのものをサービスとして提供する考え方のことで、現在では電車・バス・タクシー・カーシェア・シェアサイクルなど、”複数の交通手段をアプリ上で検索・予約・決済まで一括でできる”仕組みが代表例。

自動車メーカーにとっては、「クルマを売る会社」から「移動サービスを提供する会社」へビジネスモデルを広げるキーワードとして使われる。

カーシェアリング

複数の利用者でクルマを共有し、必要なときだけ短時間で借りる利用形態のこと。

従来のレンタカーよりも、15分単位など細かい時間での利用ができ、ガソリン代込みの料金体系になっていることが一般的。

クルマを”買う”のではなく、”借りる”選択肢として、電車の利便性が高い都市部を中心に普及している。

ライドシェア

個人が所有するクルマを使って、アプリを通じて乗客を有償で送迎するサービスのこと。

配車アプリ(例:GO・Uber・DiDiなど)が代表的で、タクシーに近い感覚でドライバーと乗客をマッチングさせることができるため、既存タクシー業界においても活用が広がっている。

サブスクリプション(サブスク)モデル

サブスクリプション(サブスク)自体は、一定期間、月額や定額の料金を支払うことで商品やサービスを利用し続けることができるビジネスモデルのこと。

その中でも自動車では、車両本体や税金・保険・メンテナンス費用などをまとめて月額料金に含めた「クルマのサブスクサービス」が登場している。

■代表的なOEMのサブスクサービス一覧■

・KINTO(トヨタ)

・スズキ定額マイカー7(スズキ)

・おまとめプラン(日産)

・マンスリーオーナー(ホンダ)

ユーザーにとっては「大きな初期費用なしで新車に乗れる」というメリットがあり、メーカー側は長期契約による安定収益が見込める。

まとめ:用語がわかると、仕事の解像度が一気に上がる

自動車業界では、略語や専門用語をどれだけ素早く理解できるかで、会議の理解度や仕事の進み方が大きく変わります。

わからない用語が出てきたときには、本記事をブックマークしておき、「辞書」としていつでも引けるようにしておくと便利です。

さらに理解を深めたい方は、ぜひ次の記事もあわせてご覧ください。